アナログ回路の基礎としてのオペアンプ

オペアンプを示す三角形の記号。これは、アナログ回路の回路図の様々なところに出てきます。オペアンプの中身を CMOS を使って適切に設計するのはそう簡単ではありませんが、回路図を読める程度に三角形の記号の意味を理解するのは比較的簡単です。はじめのうちは、回路図が読める程度の理解だけでも、アナログ回路設計の先輩方と十分に渡り合えます。

オペアンプは、プラスとマイナスの2つの入力端子(V+ と V-)と1つの出力端子(Vout)を持つ、3端子の素子です。そしてその間には、Vout = A (V+ − V-) という関係があります。A は、ゲインあるいは利得と呼ばれる数で、1000とか10000といった大きな数が入ります。この数は大きければ大きいほどよく、それはオペアンプの中身の回路構成や定数によって決まります。オペアンプで覚えるべきことは、基本的にこれだけです。Vout = A (V+ − V-) という関係式が成り立ち、A にはとても大きな数が入る、とだけ覚えて下さい。オペアンプを使った回路の基本的な動作は、以上のことさえ覚えておけば、自分自身で導くことができます。

参考書を読んでいると、オペアンプの大きな特徴の1つとして、仮想接地あるいはバーチャルショートという言葉が登場します。(どちらも同じ意味です)。これは、「V- と V+ の電位がほぼ同電位になる」という現象を示した用語で、オペアンプの性質を理解するために非常に重要な概念です。参考書によっては、オペアンプであれば常に仮想接地が成り立つように書いてある場合があります。もう少し良心的なものですと、Vout と V- を接続した場合(負帰還をかけた場合)のみ仮想接地が成り立つと書かれていたりします。どちらにしても、読者が「オペアンプの内部回路には、V+ と V- の電位を等しくするような高度な仕組みがあるのだろう」と想像してしまうような表現で書かれているものが、驚くほど多くあります。これは、適切な説明とはちょっと思えません。仮想接地、バーチャルショートは、決して特別な現象ではないのです。あくまで、Vout = A (V+ − V-) (ただし、A はとても大きい数)から導くことが可能です。

仮想接地が成立するのは、V- と Vout の端子を接続した場合のみです。最も単純なのは、V- と Vout を直接つないで(ショートさせて)、V+ を入力端子(Vin)、Vout(= V-)を出力端子とした回路構成です。これは、「バッファ」あるいは「ボルテージフォロア」といった呼び名を持ち、Vout に V+ とほぼ同じ電圧を出力する回路です。複数の回路ブロックが連なるような回路構成を組む時に、各回路ブロック同士の影響(インピーダンス)を断ち切りたい場合に間に挿入して使用します。(これをインピーダンス変換といいます。)話が少しそれましたが、これはかなり多くの回路で使われる一般的な回路ブロックだと覚えて下さい。

このような回路構成をとった場合、当然のことながら Vout = V- という関係式が成り立ちます。これを定義の式に代入すると、V- = A(V+ − V-)となります。少し変形すると、(1 + A)V− = V+となり、さらに変形して、V- = V+ /(1 + A)です。それでは次に、仮想接地という現象を検証するために、V+ と V- を比較してみましょう。比較のために、両者の差(V+ − V-)を計算します。これに、今求めた V- の式を放り込みますと、V+ − V- = V+ − V+ /(1 + A)= V+ /(1 + A)となります。V+ には、少なくとも電源電圧(数 V〜数十 V)より低い電圧が入ります。そして A には、とても大きな数(1000〜10000程度)が入ります。すると、V+ − V- はゼロに近いとても小さな値になるのは明白です。仮に、V+ = 1V で A = 10000 であれば V+ − V- = 0.1 mV となりますので、V+ と V- の端子間の電位差はほぼゼロです。これが仮想接地です。仮想接地は、あくまで Vout = A (V+ − V-) というオペアンプの定義式と、負帰還(次のページで説明する予定)から導かれる現象なのです。オペアンプ回路の中に、特別な仕組みがある訳では一切ありません。

また、この話は、Vout と V- の間に抵抗などの何らかの素子が挿入された回路構成でもほぼ同様に成り立ちます。素子の定数によって、V+ − V- の値が若干変わりますが、小さい数値になることに変わりはありません。

なお、余裕がある方は、ボルテージフォロアの V+ と V- の電位のずれは、V+ /(1 + A)[V] になると覚えておけば完璧です。これはオペアンプの設計の際に使います。

仮想接地が分かってしまえば、ボルテージフォロアの動作を理解するのは簡単です。V+ 〜 V-( = Vout )なので、入力と出力の電位はほぼ等しくなるということが導けます。そして、オペアンプの周囲に抵抗、容量、インダクタが接続された場合にも、仮想接地を使うと、簡単に入出力電圧の関係式を導くことができます。

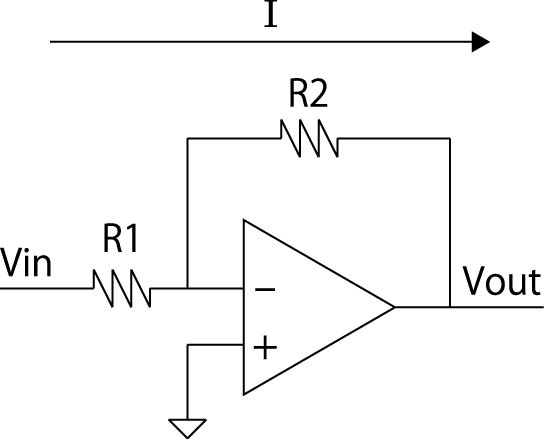

例えば、上図に示すような回路を考えましょう。この時の伝達関数 Vout / Vin を求めてみたいと思います。さっそく仮想接地を利用しますと、R1 と R2 の間のノードの電位は 0 V(GND)になります。次に、計算を簡単にするために、矢印の向きに電流 I が流れているとしましょう。(オペアンプの入力端子 V+ と V− には電流は流れません。)すると、R1 の両端の電位差は Vin − 0 V = I R1 で、R2 の両端の電位差は 0 V − Vout = I R2 です。この2つの式を使って I を消去すると、Vout / Vin = − R2 / R1 となります。

抵抗の代わりに容量が接続されていても、計算過程は変わりません。抵抗(R1, R2) をインピーダンス(Z1, Z2)に置き換えて計算して、最後に Z1 = 1 / jωC1、Z2 = 1 / jωC2 のように容量のインピーダンスをそのまま代入すると、Vout / Vin = − C1 / C2 となります。

もっと複雑な回路のなってもやるべきことは変わりません。計算手順は次の通りです。(1)仮想接地を導入して、V+ と V- を同電位にします。(2)経路の数だけ電流を定義します。(3)各素子間の電位差を V = I Z のように書き出します。(4)計算しやすい順番に I を消去していきます。すると、自動的に Vout と Vin の関係が出てきます。

アプリケーションに適した回路構成を選択して設計することは簡単ではありませんが、回路図から伝達関数を導くことは比較的簡単なのです。

なお、オペアンプ全般について勉強されたい方は、以下の参考書をおススメします。初心者にとっては難しいかもしれませんが、オペアンプの一般的な性質と、オペアンプを使った基本的なアプリケーションが網羅されており、いざという時に頼りになる参考書です。

| 定本 OPアンプ回路の設計―再現性を重視した設計の基礎から応用まで 岡村 廸夫 CQ出版 1990-09 |

負帰還へ